拉穆群岛位于肯尼亚东部海域,与索马里相邻,是昔日中国海上丝绸之路的非洲终点之一。

群岛主要由拉穆、帕泰、曼达和附近一些小岛组成。2001年,拉穆古镇作为“最古老,保存最完好的东非斯瓦希里定居点”入选联合国教科文组织世界遗产名录。走在拉穆街头,历史的沉淀随处可见,犹如一座开放的博物馆。

(肯尼亚拉穆岛上的一处码头)

小镇只有一条沿海主街道,其余全是狭窄幽深、如迷宫般纵横交错的巷道,很多地方只能容一个人侧身通过,巷道两边是高高耸立的古老珊瑚石墙,露出一线天。

(在肯尼亚的拉穆岛上,一名当地男子骑着毛驴走在街道上。独桅帆船和毛驴是这里最主要的交通工具。)

每当看到亚洲面孔,很多当地人会热情地用中文“你好”打招呼。在拉穆博物馆进门处的一幅印度洋贸易地图上,清楚地标注了从中国广州运送丝绸、瓷器到达非洲东海岸的线路,博物馆内也陈列着当地运到这里的中国瓷器,让人们依稀可以窥见当年海上丝绸之路的辉煌。

(肯尼亚拉穆博物馆里陈列的中国瓷器)

提到非洲与中国的渊源,帕泰岛上流传着一个古老传说:相传600多年前,当郑和的船队从村子附近的印度洋海域经过时,有一艘船沉没了。船上的水手登上帕泰岛的上加村,与当地人通婚、繁衍生息。后来上加村被毁,幸存者远走他乡,其中就包括岛上的思域村。在拉穆博物馆,讲解员说上加村的名称可能与中国的上海有关,不过也有人说上加与闽南语中“想家”的发音相近,相关说法还需要进一步论证。

2017年7月,在曼达岛举行的首届“古今中国与东非联系国际论坛”上,由中国、美国和肯尼亚专家组成的联合考古队宣布在曼达岛发现了具有中国血缘的3具人骨遗骸,其中一人可能生活在郑和下西洋的时代,也从一个侧面证实了这种传说的可能性。

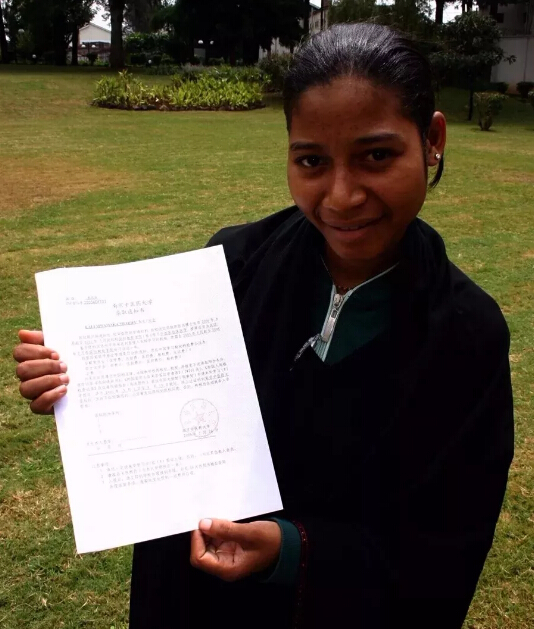

(肯尼亚的“中国女孩”夏瑞福展示她的录取通知书)

目前,帕泰岛约有居民3000人,依然保留着相当原始的生活状态,岛上“中国女孩”夏瑞福的故事大家应该略有耳闻。在夏瑞福很小的时候,她的姥姥就告诉她,他们是中国人的后裔。在中国驻肯尼亚使馆等有关方面的帮助下,于2005年9月前往南京中医药大学学习中西医结合专业。夏瑞福在南京学习了两年汉语和八年中西医,目前她在武汉攻读医学博士。

在夏瑞福的家里,屋里的布置也有一些类似中国的元素:一进屋的左手边有一个低矮的水泥砌的矮炕,上面一个中国老式的电视柜上还摆放着DVD音响,如果不告诉你这是在肯尼亚,第一眼看上去仿佛就是中国的一户普通农家。法蒂玛·哈利法开心地拿出了夏瑞福在中国学习生活时的一些照片,讲述了一些她在中国的情况,“夏瑞福说,她学成之后要回到家乡,用中医帮助家乡的人,帮助其他肯尼亚人。”

(夏瑞福的姐姐法蒂玛·哈利法展示一只家传的瓷碗。据说这只瓷碗来自中国)

今天在“一带一路”倡议的框架下,中国和世界的联系已经远远超出了当年海上贸易交流的范畴,在肯尼亚,2017年5月31日通车的肯尼亚蒙巴萨—内罗毕标轨铁路(蒙内铁路),由中国路桥承建,全线采用中国装备、技术和管理,开启了中国铁路全产业链境外合作的新模式,这也是肯尼亚独立以来的首条新铁路。中国企业也在全力推进拉穆港1-3号泊位建设,建成之后,拉穆这座历史悠久的美丽海港也将具备现代港口的基本条件,焕发出新的生机。

文章来自:新华非洲